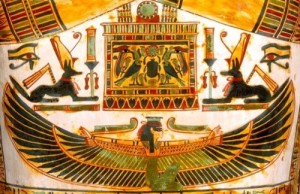

Viłajo de pałifato so ła riva del Lago de Costansa o Bodenseeviewtopic.php?f=90&t=465http://picasaweb.google.it/pilpotis/Vil ... DiCostanza http://www.filarveneto.eu/wp-content/up ... stansa.jpghttp://www.antika.it/00708_barca-solare.htmlSignificato e origine della barca solareIl motivo della barca solare rappresenta la stilizzazione del disco del sole trasportato da una barca, della quale viene raffigurato solo lo scafo, con due protomi ornitomorfe ai lati. Il suo significato riguarda l’ambito religioso e funerario e rappresenta il ciclo del sole che sorge il mattino ad oriente e tramonta la sera ad occidente. Nello stesso tempo, la barca solare simboleggia il viaggio di purificazione dell’anima del defunto verso l’Aldilà e il tema della rinascita in una nuova vita ultraterrena.L’origine del motivo della barca solare è da ricondurre a rappresentazioni sulle situle danubiano-carpatiche tipo Hajduböszörmèny (un tipo di situle appartenenti alla produzione centro europea), nelle quali il disco solare si presenta molto grande e riccamente decorato e lo scafo della barca è notevolmente evidenziato.

http://www.filarveneto.eu/wp-content/up ... stansa.jpghttp://www.antika.it/00708_barca-solare.htmlSignificato e origine della barca solareIl motivo della barca solare rappresenta la stilizzazione del disco del sole trasportato da una barca, della quale viene raffigurato solo lo scafo, con due protomi ornitomorfe ai lati. Il suo significato riguarda l’ambito religioso e funerario e rappresenta il ciclo del sole che sorge il mattino ad oriente e tramonta la sera ad occidente. Nello stesso tempo, la barca solare simboleggia il viaggio di purificazione dell’anima del defunto verso l’Aldilà e il tema della rinascita in una nuova vita ultraterrena.L’origine del motivo della barca solare è da ricondurre a rappresentazioni sulle situle danubiano-carpatiche tipo Hajduböszörmèny (un tipo di situle appartenenti alla produzione centro europea), nelle quali il disco solare si presenta molto grande e riccamente decorato e lo scafo della barca è notevolmente evidenziato.Il motivo è presente per la prima volta in Europacentrale e nei Balcani, più o meno nella facies dei tardi Campi d’Urne (XI-prima metà X secolo a. C., la fase tarda dell’Età del Bronzo finale). Intorno al 1200 a.C. queste culture cominciano ad espandersi: dalla Polonia si spinsero verso est, mentre la loro influenza penetrò a nord fino in Danimarca e nel sud della Svezia.

Dalla facies dei tardi Campi d’Urne dell’est Europa, il motivo passa all’età immediatamente successiva, l’Età del Ferro di Hallstatt (regione corrispondente all’attuale Austria e nord Slovenia), ed è inquadrabile tra la fine del X e l’VIII secolo a.C., lo stesso periodo nel quale il motivo penetra e si diffonde in Etruria nella cosidetta cultura Villanoviana (Età del Ferro).

Centri etruschi di diffusione

I centri etruschi di maggiore diffusione del motivo sono nell’Etruria meridionale. La sua comparsa è contemporanea a Tarquinia e a Vulci, nella prima metà del IX secolo a. C. , ma il centro nel quale lo troviamo più frequentemente è Tarquinia.

Tutti i bronzi sui quali è stato raffigurato il motivo, riscontrati in Etruria, potrebbero essere stati prodotti qui da maestranze provenienti dal Centro Europa o da artigiani etruschi venuti a contatto con esse, tramite le quali potrebbe essersi originata una produzione propria in Etruria, con caratteristiche rappresentative specifiche. In Etruria, infatti, lo troviamo raffigurato anche sul tetto di cinerari dalla caratteristica forma di urne a capanna di impasto (peraltro gli unici reperti di questo materiale dove è stato riscontrato), che è una produzione esclusivamente locale (come dimostra l’assenza di tale rappresentazione su reperti di questo genere nell’area carpatico-danubiana e hallstattiana).

La datazione di tutti gli oggetti bronzei è da collocarsi fra la prima e la seconda metà dell’VIII secolo a. C., periodo nel quale sono maggiormente attestati i rapporti commerciali fra Etruria ed Europa centrale, come dimostrano anche i numerosi oggetti rinvenuti nelle tombe (elmi crestati, pileati, spade ad antenne, situle bronzee) e soprattutto le decorazioni impresse su di essi.

Artigiani del nord e del centro Europa si trasferivano in Etruria attirati da possibilità di lavoro e dalla ricchezza del suo territorio, che offriva metalli e generi agricoli di ogni tipo.

I maggiori scambi materiali e culturali con questi centri europei sono stati riscontrati in Etruria meridionale, soprattutto a Veio, Tarquinia e Vulci.

Nel resto d’Italia sono presenti due attestazione del motivo, una proveniente da Napoli, rappresentato su una corazza bronzea, databile alla seconda metà dell’VIII secolo a.C. e di derivazione nord europea e una dall’ area atestina, con una scarsa presenza anche nella zona di San Canziano (nell’attuale Slovenia).

Oggetti sui quali è rappresentata la barca solare e loro utilizzo

Dal IX fino alla metà dell’VIII secolo a.C., i reperti che ne portano testimonianza appartengono all’ambito funerario (soprattutto cinerari, oppure oggetti che rimandano all’ambito cerimoniale (incensieri, situle, elmi usati in parate) o, raramente, ad attività del defunto in vita (morsi equini che identificano il proprietario come allevatore/possessore di cavalli).

Con la seconda metà dell’VIII secolo a. C., il motivo è raffigurato soprattutto su oggetti con funzione non più sacra, ma puramente ornamentale (pendaglietti o elementi decorativi di tazze da banchetto o di strumenti musicali).

Inoltre, osservando i corredi, è possibile affermare che tutte le sepolture, sia maschili che femminili, nelle quali sono stati rinvenuti reperti con la rappresentazione della barca solare appartenevano a persone di un buon livello sociale ed economico.

Alcune tombe, soprattutto quelle del IX secolo a.C., non presentano molti oggetti di corredo, ma questi sono significativi per capire lo status del defunto, ad esempio rasoi e fibule di bronzo, oppure ambra. I corredi dell’VIII secolo a.C. sono molto ricchi di reperti bronzei, ma anche di impasti ben lavorati, che testimoniano lo stile di vita agiato dei rispettivi possessori.

Per quanto riguarda le sepolture femminili, la ricchezza degli oggetti del corredo e la presenza di reperti d’oro e di numerosi rocchetti di impasto qualificano le defunte come ricche matrone, mogli o figlie di uomini di status elevato.

Nella seconda metà dell’VIII secolo a. C., il motivo della barca solare comincia ad essere rappresentato anche su reperti propri della vita quotidiana: adesso perde il significato originario per passare ad una rappresentazione puramente decorativa. Lo troviamo raffigurato sempre più stilizzato, con semplici linee sinuose simili a serpentelli, nei quali il disco solare assume la forma di una grande borchia circondata da protomi ornitomorfe molto stilizzate.

Il motivo subisce delle “degenerazioni” e non vi è più traccia della barca e delle due protomi di volatili.

La rappresentazione del disco solare assume un valore di semplice decorazione per abbellire oggetti da indossare come monili o accessori per abiti, oppure da mostrare agli ospiti durante banchetti o simposi.

La perdita del significato originario del motivo coincide con l’inizio dei contatti commerciali con la Grecia e con l’Oriente e quindi con l’inizio dell’Età Orientalizzante (VII secolo a.C.) ??? Parké no ghe jera raporti, ma se la barca solar lè on gran mito entel vecio Ejito ???

È però interessante notare la ricomparsa di questo motivo, pur senza il suo significato originario, anche in epoche successive.

Nell’Orientalizzante sono presenti protomi ornitomorfe bicorpori come ornamento di tazze lavorate a giorno, provenienti sia da Vetulonia che da Chiusi. L’ambito di utilizzo di questi oggetti è quello del banchetto e quindi le anatrelle sono puramente decorative.

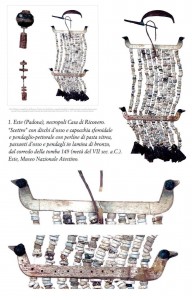

Con questo valore, ritroviamo il suddetto motivo nel VII secolo a.C. nella cultura paleoveneta, su un cinturone bronzeo rinvenuto a Baldaria (attualmente al Museo di Cologna Veneta) e su un altro della tomba n. 8 di Pelà (Este, custodita al Museo Nazionale Atestino). La rappresentazione è fortemente stilizzata. Il motivo ha ormai del tutto perso il significato di culto del sole ed è passato all’ambito quotidiano come puro ornamento.

Nel VII secolo la rappresentazione di una doppia barca solare è presente su una situla ancora dell’arte paleoveneta, un’arte che si affermerà in questa cultura a partire dal VII secolo a. C.

E’ interessante citare il rinvenimento, nel santuario di Francavilla Marittima, di due pendagli, con funzione di ex-voto, pertinenti a cinturoni, di forma trapezoidale, con gli spigoli superiori ornati da protomi ornitomorfe divergenti e contrapposte, con lunghi becchi rivolti verso l’alto. Questi pendagli appartengono ad una tipologia daunia databile al VII secolo a.C., a sua volta di probabile derivazione illirica. La loro presenza è riscontrabile anche nella Daunia interna, ad esempio a Canne, ma anche in Peucezia e nei centri lucani di Roscigno e Ottati. Anche in questo caso la rappresentazione delle protomi ornitomorfe è puramente ornamentale, come anche la funzione degli oggetti ai quali appartenevano i pendagli.

Infine, è curioso notare il rinvenimento a Sanzeno, nell’Anaunia, durante la campagna di scavo del 1950-51, di alcuni pendaglietti di bronzo, fra i quali uno antropomorfo con protomi di uccello ai lati. L’oggetto è stato rinvenuto in un sito di abitato che è databile dalla fine del V secolo a. C. ad epoca romana. Il motivo è stato ripreso dall’arte atestina ed è passato in quella celtica con un intento puramente ornamentale.

Bibliografia

-Bartoloni Gilda Le urne a capanna rinvenute in italia, Roma 1987

-Bartoloni Gilda A proposito di alcuni corredi femminili dalle necropoli populoniesi della prima Età del Ferro, in Le Donne in Etruria, pagg. 35-54, Roma 1989

-Camporeale Giovannagelo I Commerci di Vetulonia in Età Orientalizzante, Firenze 1969

-Camporeale Giovannangelo (a cura di) L’Etruria Mineraria, Milano 1985

-Camporeale Giovannangelo Gli Etruschi fuori d’Etruria, Verona 2001, pagg. 106-110.

-Camporeale Giovannangelo Gli Etruschi, storia e civiltà, Torino 2004

-Dolfini Andrea Le simbologie ornitomorfe in Italia durante il Bronzo Finale: prospettiva di analisi, in Preistoria e Protostoria in Etruria. Miti Simboli Decorazioni Ricerche e Scavi. Atti del sesto incontro di studi, vol. I, pagg. 279-305, Milano 2004

-Fogolari Giulia Sanzeno nella Anaunia, in Civiltà del Ferro, vol. VI, pagg. 267-321, Bologna 1959, pagg. 268-279; pag. 308

-Fogolari Giulia La protostoria delle Venezie, in Popoli e Civiltà dell’Italia Antica, vol. 4, pagg. 63-222, Roma 1975, pag.115 e 127

-Hase Friedrich Die Trensen der Früheisenzeit in Italien, Prähistorische Bronzefunde XVI.1, Munchen 1969

-Hencken Hugh Tarquinia, Villanovans and early Etruscans, vol. 1 e 2, Cambridge ( Mass.) 1968

-Hencken Hugh Tarquinia and Etruscan Origins, London 1968

-Hencken Hugh The earliest European helmets. Broze Age and Early Iron Age, American Scholl of Prehistoric Research, bullettin 28, Cambridge ( Mass. ) 1971

-Iaia Cristiano Lo stile della Barca Solare Ornitomorfa nella toreutica italiana della Prima Età del Ferro, in Preistoria e Protostoria in Etruria. Miti Simboli Decorazioni Ricerche e Scavi. Atti del sesto incontro di studi, vol. I, pagg. 307-325, Milano 2004

-Iaia Cristiano. Produzioni Toreutiche della Prima Età del Ferro in Italia Centro-Settentrionale, Pisa-Roma 2005

-Martelli Marina Riflessioni sul santuario di Francavilla Marittima in Bollettino D’Arte, n. 127, pagg. 1-24, Roma 2004pagg. 9-10

-Merhart Gero Zu den Erstern Metallhelmen Europas, Firenze 1941

-Merhart Gero Studien über einige Gottungen von Bronzegefassen im Festschrift des Röm-Germanische Zentralmuseum Mainz, Mainz 1952 pagg. 1-71, ripubblicato in von Merhart, 1969 pagg. 280-379

-Merhart Gero Panzer-Studie in Origines- Raccolta di scritti in onore di Mons. G. Baserga, pagg. 33-62, Como 1954, ripubblicato in von Merhart, 1969 pagg. 149-171

-Merhart Gero Hallstatt und Italien, Mainz 1969, pagg. 153-154

-Montelius Oscar La civilisation primitive en Italie depuis l’introduction des metaux voll. 1-3, Stockholm 1895-1910

-Müller-Karpe Hermann Chronologie 22, Berlino 1959

-Müller-Karpe Hermann Beiträge zu italienischen und grichischen Bronzefunde, Prähistorische Bronzefunde XX.1, Institut fur Vorgeschichte der Universität Frankfurt a. M. 1974

-Peroni Renato L’Italia alle Soglie della Storia, Bari 1996

-Prussing Gerilde Die Bronzegefasse in Österreich, Prähistorische Bronzefunde II, vol 5, Frankfurt am Mainz 1991

-Randall Mac Iver David Villanovans and early Etruscans, Oxford 1924

LO STILE DELLA "BARCA SOLARE ORNITOMORFA"

NELLA TOREUTICA ITALIANA DELLA PRIMA ETÀ DEL FERRO

https://www.academia.edu/1469387/_Lo_st ... _del_ferro